글.사진 : 옥성득 미국 UCLA 한국기독교 부교수(아시아언어문화학과 임동순임미자 석좌)

◇ 미국 - 중국 - 한국의 자료와 인력 협력해 이룬 작품

◇ 총 39장으로 구성 … 간호학 수업 교재로 사용

◇ 첫 한글 간호교과서 출판은 한국 문화수준 보여주는 잣대

1903년 12월 한국의 첫 간호학교인 보구여관 간호원양성학교가 설립되었으나, 준비된 교재나 교과서가 없었고, 에드먼즈 간호원장이 한국어에 능하지 못했기 때문에 임상 강의와 실습이 주를 이루었고 칠판 강의가 몇 년 간 이어졌다.

보구여관 간호원양성학교와 세브란스 간호원양성학교(1906년 설립)에서 초기에 사용된 교과서는 존스 부인이 쓴 초급 한글교재인 《초학언문》(1898)과 페인과 프라이가 준비한 생리학 책인 《젼톄공용문답 全體功用問答》(초판 1899, 2판 1903) 등이 있었다. 1906년 홍석후가 번역한 《신편 생리 교과서》도 사용되었다.

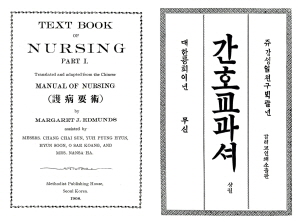

한국의 첫 간호교과서는 1908년 3월 감리교인쇄소에서 출판한 《간호교과셔》였다. 클라라 윅스(Clara S. Weeks)의 Textbook of Nursing : Manual of Nursing(1892)이 1905년 중국간호협회에 의해 한문으로 《護病要術 Essential of Nursing》(1905)로 번역 출판되자, 에드먼즈는 미시간대학교 시절 배웠던 이 책을 한국에서 교과서로 사용하기 위해 그 상반부를 장재선(張載善)에게 초역하게 했다.

에드먼즈는 영어 원문을 보며 긴요한 구절을 증감하여 한국 상황에 맞게 수정했고, 검열인 여병현(呂炳鉉), 하란사(河蘭史), 현순(玄楯), 오세광(吳世光)이 감수했다. 1907년 예모식 때 에드먼즈가 하란사 부인에게 간호원양성학교 명예 회원증을 준 것은 편역과 감수를 도왔기 때문이었다. 번역비와 출판비는 미네르바 구다펠의 미국인 친구들과 결혼으로 인해 양성학교를 떠나게 된 에드먼즈 간호원장이 지원했다. 한국 최초의 간호교과서는 이처럼 미국, 중국, 한국의 여러 자료와 인력이 협력하여 이루어진 작품이었다.

책 내용은 전체 39장으로 그 제목은 다음과 같다. 1 총론, 2 신체, 3 근계통, 4 혈맥, 5 호흡, 6 폐장, 7 외과 간호법, 8 청결의 긴요함, 9 미균이 병의 근원, 10 미균의 전염, 11 병인 방의 공기, 12 물의 청결법, 13 만져서 전염됨, 14 간호원의 깨끗함, 15 병인의 깨끗함, 16 기명의 소독법, 17 기계의 소독법, 18 오줌 기계의 소독법, 19 스펀지(Sponges), 20 혈맥 잡아매는 실(Sutures), 21 드레싱의 소독법, 22 몽혼방(Operating room), 23 패독 약물론(Antiseptic Lotion), 24 고약론(Ointments), 25 각색 기름론, 26 드레싱, 27 외과 기계론, 28 모래자루, 29 협판(Splints), 30 석고대(Plaster of Paris), 31 면호 협판(Starch), 32 가죽 협판(Leather), 33 이불 터는 기계(Cradle), 34 잡아당겨 늘이는 법(Method of Extension), 35 어드히시브 플래스터(Strapping), 36 밴디지(Bandages), 37 인도고무로 만든 물건들(India-rubber goods), 38 의원의 쓸 것을 예비함, 39 몽혼할 병인을 예비함 등이었다.

현재 사용하는 용어와 비교해 보면 마취를 몽혼(夢魂), 수술실을 몽혼실, 수술환자를 몽혼할 병인, 소독약을 패독약(敗毒藥), 연고를 고약(膏藥), 부목을 협판(夾板) 등으로 번역했음을 알 수 있다.

한편 1908년에 번역되지 아니한 외래어인 스펀지, 드레싱, 밴디지 등은 100년이 더 지난 현재에도 여전히 외래어로 남아 있다는 점에서, 당시 번역자들이 간호 용어의 한국화를 위해 노력한 점을 알 수 있다. 이전 호에서 살펴보았듯이 `간호원'이란 용어가 한국적 용어였다.

1909년 교과서 번역에 참여했던 장재선은 간호원양성학교에서 산수, 한국어, 붓글씨, 받아쓰기를 가르쳤다. 졸업간호원 김마르다는 매주 일반 간호학 수업을 가르쳤는데, 바로 이 《간호교과셔》를 교재로 사용했다. 1909년 상급반 간호원 김엘렌은 세브란스의학교에서 펴낸 한글 《해부학》을 이용하여 해부학 수업을 했다. 1910년에는 《간호교과셔》 제2판이 출간되자 보구여관 간호원양성학교의 모든 학생들은 이 책을 자습했고, 상급반은 하급반에게 설명해 주는 방식으로 공부했다.

간호교과서 출판 2년 만인 1909-10년에 이 책을 가르치는 수간호원과 상급반 학생들이 존재한 사실은 이 책이 한국 간호학 교과서로서의 공헌뿐만 아니라 한국 여성의 수준 향상에 기여했음을 보여준다.

사실 에드먼즈는 이 교과서를 편역하면서 “한 국가는 그 나라 여성의 수준보다 더 높이 올라가는 경우가 드물다”는 가우처 박사의 말을 인용하면서 한글 간호학 교과서의 중요성을 강조했다. 1908년 첫 한국인 졸업간호원이 나오고 첫 한글 간호교과서가 출판된 것은 바로 당시 한국 문화의 수준을 보여주는 한 잣대였다.

*이 글에서는 간호사 명칭을 근대에서 활동했던 당시 그들을 부르던 간호원으로 통일해 서술했다.

*다음 원고 `⑧ 첫 한국인 졸업간호원 이그레이스'는 11월 29일자 간호사신문에 실립니다.

간호역사뿌리찾기

한국 근대간호 역사여행 ⑦ 첫 한글 《간호교과셔》의 발간, 1908년

[편집국] 편집부 news@koreanurse.or.kr 기사입력 2012-10-30 오후 02:58:12